2-4. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Действие термоэлектрических термометров основано на свойстве металлов и сплавов создавать термоэлектродвижущую силу (термо - э. д. с), зависящую от температуры места соединения (спая) концов двух разнородных проводников (термоэлектродов), образующих чувствительный элемент термометра - термопару. Располагая законом изменения термо - э. д. с. термометра от температуры и определяя значение термо - э. д. с. электроизмерительным прибором, можно найти искомое значение температуры в месте измерения.

Термоэлектрический термометр, состоящий из двух спаянных и изолированных по длине термоэлектродов, защитного чехла и головки с зажимами для подключения соединительной линии, является первичным измерительным преобразователем.

В качестве вторичных приборов, работающих с термоэлектрическими термометрами, применяются магнитоэлектрические милливольтметры и потенциометры.

Термоэлектрические термометры широко применяются в энергетических установках для измерения температуры перегретого пара, дымовых газов, металла труб котлоагре-гатов и т. п. Положительными свойствами их являются: большой диапазон измерения, высокая чувствительность, незначительная инерционность, отсутствие постороннего источника тока и легкость осуществления дистанционной передачи показаний.

а) Основные свойства термоэлектрических термометров

Явление термоэлектричества, открытое в XVIII в. и получившее широкое применение для измерения температуры и ряда других неэлектрических величин, заключается в том, что в замкнутом контуре, состоящем из двух разнородных проводников, непрерывно течет электрический ток, если места спаев проводников имеют различные температуры. Существующее представление о механизме образования термо-э. д. с. основывается на том, что концентрация в межмолекулярном пространстве проводника свободных электронов, находящихся в единице объема, зависит от материала проводника и его температуры.

При соединении одинаково нагретых концов двух проводников из разнородных материалов, из которых в первом количество свободных электронов в единице объема больше, чем во втором, последние будут диффундировать из первого проводника во второй в большем числе, чем обратно. Таким образом, первый проводник станет заряжаться положительно, а второй - отрицательно. Образующееся при этом в месте соединения (спае) проводников электрическое поле будет противодействовать этой диффузии, в результате чего наступит состояние подвижного равновесия, при котором между свободными концами указанных проводников появится некоторая разность потенциалов (термо -э.д.с). С увеличением температуры проводников значение этой термо - э. д. с. также увеличивается.

Кроме того, термо - э.д.с. возникает и между концами однородного проводника, имеющими разные температуры. В этом . случае до наступления состояния подвижного равновесия положительно заряжается более нагретый конец проводника как обладающий большей концентрацией свободных электронов по сравнению с концом, менее нагретым. Возрастание разности температур между концами проводника приводит к увеличению возникающей в нем терм о- э. д. с.

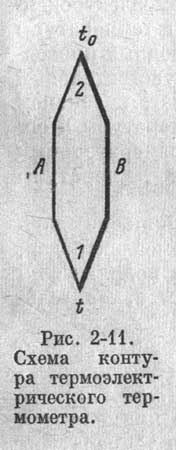

В замкнутом контуре термоэлектрического термометра, состоящем из разнородных термоэлектродов А и В (рис. 2-11),

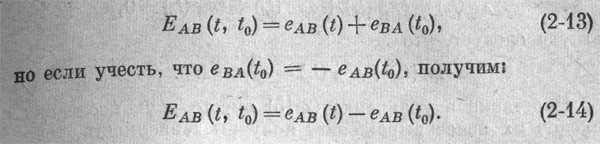

одновременно действуют оба указанных выше фактора, вызывающие появление в спаях 1 и. 2 в зависимости от их температур t и t0 и материала термоэлектродов двух суммарных терм - э. д. с. eAB(t) и eBA(t0), взятых при обходе контура против часовой стрелки. Отсюда, действующая в контуре результирующая термо-э. д. с. EAB(t, t0) равна алгебраической сумме термо -э. д. с. обоих спаев, т. е.

Следовательно, вырабатываемая термометром терм - э, д. с. равна разности двух действующих навстречу суммарных термо-э. д. с, появляющихся на концах термоэлектродов в спаях 1 и 2. При равенстве температур обоих Спаев результирующая термо - э. д. с. равна нулю.

В зависимости от значения вырабатываемой термо-э. д.с.У и общего сопротивления контура в проводниках появляется электрический ток, сила которого определяется законом Ома.

Спай 1, погружаемый в измеряемую среду, называется рабочим концом термоэлектрического термометра, а спай 2 - свободным концом.

Термоэлектроды термометра обозначаются знаками + и — . Положительным термоэлектродом считается тот, по которому ток течет от рабочего конца к свободному.

Для измерения термо - э. д. с. к термоэлектрическому термометру посредством соединительных проводов подключается вторичный прибор, образующий с ним замкнутую цепь. Применяются два способа включения последнего в контур термометра: в свободный конец или в один из его термоэлектродов. Наибольшее распространение имеет первый из них.

Рассмотрим, как будет влиять на значение результирующей термо - э. д. с. включение в свободный конец термометра третьего разнородного (соединительного) проводника С с вторичным прибором ВП (рис. 2-12, а).

В этом случае термометр будет иметь не один, а два свободных конца со спаями 2 и 3, находящимися при одинаковой температуре t0.

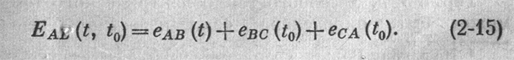

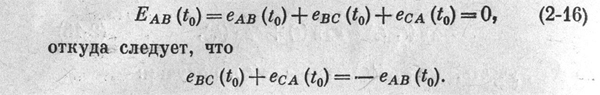

В соответствии с формулой (2-13) результирующая термо - э. д. с. этого термометра равна:

Если принять, что температуры всех трех спаев одинаковы и равны t0 то в замкнутой цепи результирующая термо - э. д. с. будет равна нулю 1 (1 По закону Вольта в замкнутой цепи, образованной из любого числа разнородных проводников, не может быть получен ток, если температуры мест соединения этих проводников одинаковы.), т. е.

Подставив в уравнение (2-15) вместо двух последних членов их новое выражение, получим зависимость, тождественную уравнению (2-14).

Принципиально ничем не отличается от разобранного выше и включение третьего проводника С со вторичным прибором ВП в термоэлектрод термометра (рис. 2-12, б).

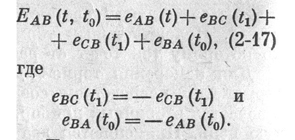

При включении прибора в термоэлектрод В в замкнутой цепи появляются два новых, расположенных рядом спая 3 и 4. Если температуры этих спаев одинаковы и равны tl то результирующая термо - э. д. с. EAB(t, t0) будет равна:

После преобразования уравнение (2-17) также становится тождественным уравнению (2-14). При этом температура нейтральных спаев 3 и 4 никакой роли не играет.

Таким образом, включение в контур термометра третьего разнородного проводника не влияет на развиваемую им термо - э. д. с, если места присоединения проводника имеют одинаковую температуру. Если же температуры спаев 2 и 3 на рис. 2-12а или спаев 3 и 4 на рис. 2-12, б не будут равны, то при этом в цепи появится паразитная термо - э. д. с, которая отразится на результатах измерения.

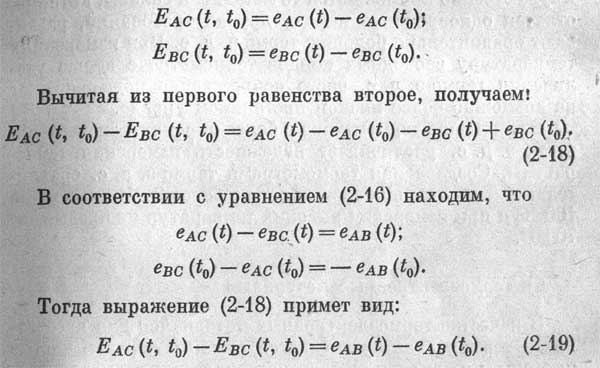

Термо - э. д. с. любого термоэлектрического термометра может быть определена, если известна термо-э. д. с, развиваемая каждым из его термоэлектродов в паре с одним и тем же третьим разнородным термоэлектродом. Пусть, например, даны термо - э. д. с. двух термометров АС и ВС, температуры рабочих и свободных концов которых соответственно равны t и t0. Требуется найти при тех же температурах термо-э. д. с. термометра АВ.

Согласно уравнению (2-14) имеем:

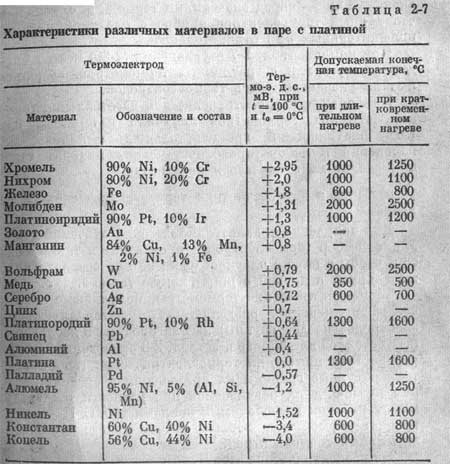

Так как на основании уравнения (2-14) правая часть равенства (2-19) представляет собой величину EAB(t, t0) , то получим окончательно:

Измерение температуры при помощи термоэлектрического термометра возможно лишь при постоянной и точно известной температуре свободного конца t0. В этом случае уравнение (2-14) принимает вид:

Для различных типов термоэлектрических термометров эта функция имеет сложный вид и определяется опытным путем. Зная закон, выражаемый уравнением (2-21), находят искомую температуру, располагая рабочий конец термометра в месте измерения и отсчитывая по вторичному прибору величину EAB(t, t0) .

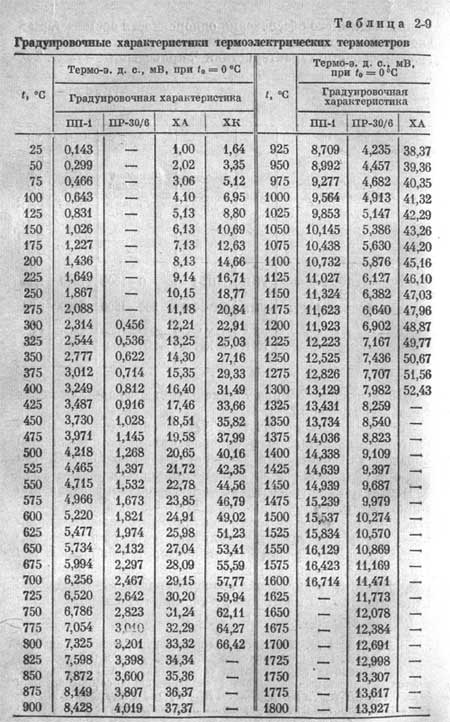

Экспериментальная зависимость термо - э. д. с. EAB(t, t0) от температуры рабочего конца t при постоянной температуре свободных концов t0, обычно равной 0 °С, называется градуировочной характеристикой термоэлектрического термометра 1. (1 Здесь и в дальнейшем принимается, что термоэлектрический термометр имеет два свободных конца, образующихся при подключении к нему вторичного прибора , по наиболее распространенной схеме, приведенной на рис. 2-12а.)

На основании ее составляются градуировочные таблицы и графики для практического пользования.

Значение развиваемой термо - э. д. с. зависит от материала термоэлектродов и температуры рабочего и свободных концов термометра. В качестве термоэлектродов преимущественно применяются те металлы и сплавы, которые, отвечая одновременно и ряду других требований, развивают сравнительно большие терм о- э. д. с. При измерениях температуру свободных концов термометра с целью увеличения термо-э. д. с. часто искусственно поддерживают на возможно более низком постоянном уровне.

Применение термометров с более высокими значениями термо - э. д. с. увеличивает надежность измерения температуры. Создаваемая термометрами термо-э. д. с. сравнительно невелика; она составляет не более 8 мВ на каждые 100 °С и при измерении высоких температур не превышает 70 мВ.

б) Термоэлектродные материалы

В качестве термоэлектродных материалов для изготовления термометров применяются главным образом чистые металлы и их сплавы. Выбор материала для термоэлектродов имеет существенное значение. Наряду с требованием создания большой термо - э. д. с. термоэлектроды должны по возможности обладать:

- постоянством термоэлектрических свойств независимо от изменения со временем внутренней структуры (рекристаллизации) и загрязнения поверхности;

- устойчивостью против действия высоких температур, окисления и других вредных факторов;

- хорошей электропроводимостью и небольшим температурным коэффициентом электрического сопротивления 2 (2 Температурный коэффициент электрического сопротивления характеризует относительное изменение сопротивления проводника при изменении температуры на 1°С .) ;

- однозначной и по возможности линейной зависимостью термо – э.д.с. от температуры;

- однородностью и постоянством состава для обеспечения взаимозаменяемости термометров 3. (3 В неоднородном термоэлектроде при нагревании образуется паразитные термо – э.д.с. , вызываемые местными загрязнениями и различием структуры и состава материала.)

Состав термоэлектродов сильно влияет на значение развиваемой ими термо-э. д. с, поэтому воспроизводимость состава металла или сплава значительно упрощает и облегчает условия промышленной эксплуатации термоэлектрических термометров. В этом случае при замене однотипных термометров не требуется переградуировки шкалы вторичного прибора.

Для оценки значения термо-э. д. с различных термометров обычно пользуются опытными значениями термо-э. д. с металлов и сплавов в паре с чистой платиной. Выбор платины в качестве основного термоэлектрода вызывается тем, что она обладает постоянством термоэлектрических свойств, устойчива против действия высоких температур и окисления и сравнительно легко может быть получена в чистом виде.

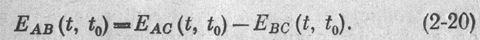

В табл. 2-7 даны значения термо-э. д. с. различных термоэлектродов в паре с платиной при температурах t = 100°С и t0 = 0 °С, а также указана допускаемая конечная температура применения этих материалов. Здесь знак + или — перед значениями термо-э. д. с. означает, что данный термоэлектрод в паре с платиной является положительным или отрицательным.

При помощи табл. 2-7 и уравнения (2-20) можно определить термо - э. д. с. различных термометров, выполненных из указанных здесь термоэлектродов.

Наибольшее распространение для изготовления термоэлектрических термометров получили материалы: платина, платинородий, хромель, алюмель и копель. Для измерений в лабораторных установках находят также применение медь, железо и константан.

в) Типы и характеристики термоэлектрических термометров

Для получения сравнительно высоких значений термо-э. д. с. выбор термоэлектродов производится таким образом, чтобы в паре с платиной один из них создавал положительную, а другой отрицательную термо - э. д. с.

Термоэлектрические термометры, получившие практическое применение, разделяются по материалу термоэлектродов на две группы: из благородных и неблагородных металлов или сплавов.

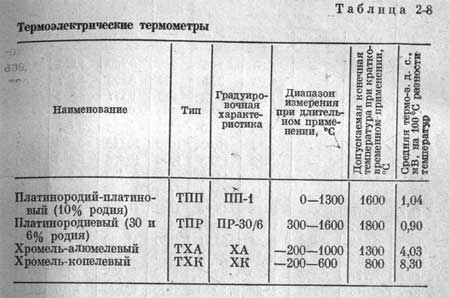

В табл. 2-8 приведены наиболее распространенные типы термоэлектрических термометров, температурные границы их применения и средние значения термо - э. д. с, развиваемой при разности температур между рабочим и свободными концами 100 °С. При наименовании термометров первым обычно указывается положительный термоэлектрод.

Термоэлектрические термометры типов ТПП, ТПР, ТХА и ТХК включены в государственный стандарт 1 .(1 ГОСТ 6616-74 Термометры термоэлектрические ГСП. Общие технические условия. В этот ГОСТ включен также термоэлектрический термометр типа ТВР из вольфрамрения (5 и 20% рения) с градуировочной характеристикой ВР-5/20. Диапазон измерения температуры 0-2200 °С. Термометр применяется в металлургии.)

Ввиду надежного обеспечения однородности состава термоэлектродов термометров последние имеют постоянные градуировочные характеристики 2 (2 ГОСТ 3044-74. Термометры термоэлектрические. Градуировочные таблицы при температуре свободных концов 0 °С.). приведенные в табл. 2-9.

Данные табл. 2-9 представлены в виде градуировочных графиков на рис. 2-13.

Термометры типов ТПП и ТПР с термоэлектродами из благородных металлов и сплавов применяются главным образом для измерения температуры выше 1000 °С, так как они обладают большой термостойкостью.

Несмотря на относительно малые значения развиваемой термо - э. д. с. термометры типа ТПП благодаря исключительному постоянству термоэлектрических свойств и большому диапазону измерения получили широкое распространение главным образом как лабораторные, образцовые и эталонные 3. (3 Платиновый термоэлектрод термометра типа ТПП изготовляется из платины с удельным электрическим сопротивлением ρ <= 0,106 Ом·мм2/м и отношением R100/R0 >= 1,392, где R0 и R100 значения сопротивления проволоки при температуре 0 и 100 °С)

Последние используются для воспроизведения МПТШ-68 в диапазоне температур 630, 74-1064,43 °С и поверяются по платиновому термометру сопротивления и точкам затвердевания серебра и золота.

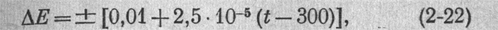

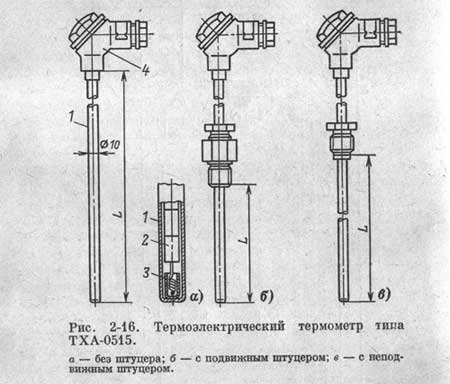

Допускаемое отклонение ∆Е (мВ) термо - э. д. с. технических термометро в типа ТПП от градуировочных значений составляет до температуры 300 °С около ±0,01 мВ, а при более высокой температуре находится по формуле

где t - температура рабочего конца термометра, °С.

Достоинством термометров типа ТПР является возможность применения их при высоких температурах, а также то, что они не требуют поддержания постоянной температуры свободных концов.

Как видно из рис. 2-13, даже при температуре 300 °С термо - э. д. с, развиваемая термометром, очень мала, а поэтому колебания температуры его свободных концов, не превышающие обычно 100 °С, не влияют на результаты измерения. Недостатком этого термометра является небольшое значение создаваемой им термо - э. д. с, допускаемое отклонение которой от градуировочного значения определяется из равенства

Термометры типов ТПП и ТПР хорошо противостоят действию окислительной среды, но быстро разрушаются под влиянием восстановительной атмосферы (водорода и окиси углерода), двуокиси углерода и паров металлов. Поэтому термоэлектроды технических термометров этих типов тщательно изолируют от непосредственного соприкосновения с окружающей средой.

Промышленные термометры типов ТХА и ТХК с термоэлектродами из неблагородных металлов и сплавов применяются для измерения температуры до 1000 °С 1 (1 К числу термометров из неблагородных металлов относятся также применяемые в лабораторной практике железо-копелевый, железо-константановый, медь-копелевый и медь-константановый термометры, не вошедшие в государственный стандарт. Существенным недостатком этих термометров является легкая окисляемость железа и меди при высокой температуре.)

Термометры развивают большие термо - э. д. с, что является их достоинством. Так, например, при одних и тех же температурах рабочего и свободных концов термометр типа ТХК дает в среднем в 8 раз большую термо - э. д. е., чем термометр типа ТПП.

Большое распространение получили термометры типа ТХА, которые по сравнению с остальными термометрами из неблагородных металлов являются наиболее стойкими в окислительной среде, но также подвержены влиянию восстановительной атмосферы.

Термометры типа ТХК развивают наибольшую термо-э. д. с. и достаточно устойчивы против воздействия окружающей среды.

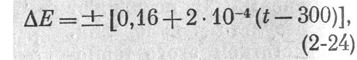

Допускаемое отклонение термо - э. д. с. термометров типа ТХА и ТХК от градуировочных значений составляет до температуры 300 °С соответственно ±0,16 и ±0,2 мВ, а для более высокой температуры находится по формулам:

для термометра типа ТХА

для термометра типа ТХК

Термоэлектроды из благородных металлов изготовляются обычно из проволоки диаметром 0,5 мм, а из неблагородных - диаметром 1,2 - 3,2 мм 1 (1 ГОСТ 1790-63. Проволока для термоэлектродов термопар из сплавов хромель Т, алюмель и копель.). Диаметр термоэлектродов определяется назначением термометра (технический, лабораторный и др.), диапазоном измеряемых температур, а также необходимой прочностью.

Рабочий конец термометров (рис. 2-14) в большинстве случаев образуется скруткой и сваркой концов термоэлектродов в пламени электрической дуги или гремучего газа. Иногда применяется также спайка концов термоэлектродов серебряным припоем.

Длина термоэлектродов выбирается в зависимости от условий установки термометра, в частности от глубины погружения его в измеряемую среду.

г) Устройство термоэлектрических термометров

Для изоляции термоэлектродов и защиты их от вредного воздействия окружающей среды, а также для обеспечения прочности термометра и удобства его установки он имеет специальную арматуру, состоящую из электроизоляции, защитного чехла и головки с зажимами для присоединения внешних проводов.

Термоэлектроды термометра от спая до зажимов тщательно изолируются. В качестве изоляции применяются одно- или двухканальные трубки или бусы - из фарфора (до температуры 1300 °С) и окислов алюминия, магния или бериллия (свыше 1300 °С), надеваемые на термоэлектроды.

Защитный чехол термометра представляет закрытую с одного конца трубку, предохраняющую термоэлектроды от воздействия внешней среды. Он должен обладать устойчивостью против действия высокой температуры и резких ее колебаний, быть механически прочным и газонепроницаемым, а также не выделять при нагревании вредных для термоэлектродов газов и паров.

Термометры из благородных металлов имеют защитные чехлы из алунда, состоящего из смеси окислов алюминия (99% А12O3) и титана (1% ТiO2), выдерживающие температуру до 1600 °С. Для термометров из неблагородных металлов используются стальные защитные чехлы. Чехлы из углеродистой стали применяются для работы при температуре до 600 °С, а из нержавеющей и жаропрочной - до 1000 °С.

Для снижения стоимости стальных чехлов их иногда выполняют составными: концевую часть, погружаемую в измеряемую среду, - из легированной стали, а остальную часть - из углеродистой. Стальные защитные чехлы термометров бывают без штуцера и с подвижным (имеющим сальник) или неподвижным (приваренным к чехлу) штуцером с резьбой, служащим для установки термометра в месте измерения температуры. Термометры без штуцера устанавливаются с помощью особого крепления.

Головка термометра, закрытая съемной крышкой и имеющая обычно водозащищенное исполнение, изготовляется из бакелита или алюминия и жестко соединяется с открытым концом защитного чехла. В головке расположены зажимы для подключения внешних проводов и штуцер с уплотнением для их ввода.

В тех случаях, когда термоэлектроды не подвергаются длительно вредному воздействию внешней среды и не требуют придания им большой прочности, защитные чехлы и закрытые головки не применяются. К этой группе относится большинство термометров, применяемых яри специальных и лабораторных измерениях.

Запаздывание показаний термоэлектрических термометров зависит от их тепловой инерции, показателем которой является время, необходимое для того, чтобы при быстром внесении равномерно нагретого до 30 - 35 °С термометра в водяной термостат с более низкой постоянной температурой (около 15 - 20 °С) разность температур воды и термометра стала равной 37% температуры, которую термометр будет иметь к моменту наступления теплового равновесия (т. е. практически от температуры воды в термостате). В зависимости от значения показателя тепловой инерции термометры бывают малоинерционные (до 40 с), со средней инерционностью (до 1 мин), с большой инерционностью (до 3,5 мин) и с ненормированной инерционностью (свыше 3,5 мин).

Выпускаются одинарные (с одним чувствительным элементом) и двойные (с двумя чувствительными элементами) термоэлектрические термометры различных типов.

Двойные термометры применяются для измерения температуры в одном и том же месте одновременно двумя вторичными приборами, установленными в разных пунктах наблюдения. Они содержат два одинаковых чувствительных элемента, заключенных в общую арматуру. Термо-алектроды их изолированы друг от друга и защитного чехла. В головке термометра находятся четыре зажима для присоединения проводов от вторичных приборов.

Для измерения высокой температуры газов при атмосферном давлении применяются термоэлектрические термометры типов ТПП-0555 и ТПР-0555.

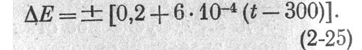

На рис. 2-15 показано устройство термометра типа ТПП-0555.

Термоэлектроды, образующие рабочий конец 1, изолированы по длине фарфоровыми трубками 2 и 3 и помещены в защитный чехол 4 из алунда, рассчитанный на атмосферное давление. Для придания чехлу дополнительной прочности нерабочая часть его заключена в стальную трубку 5. При помощи стальных втулок 6 и 7 защитный чехол соединен с корпусом 8 водозащищенной бакелитовой головки, в которой закреплены два зажима 9 с припаянными к ним термоэлектродами, уплотненными герметизирующей мастикой 10. Корпус головки закрыт съемной крышкой 11 на резьбе, уплотненной прокладкой 12. Для ввода в головку внешних соединительных проводов служит штуцер 13 с уплотнением 14. На поверхности головки закреплена металлическая табличка 15, на которой указаны: тип термометра, допускаемые давление и конечная температура измеряемой среды, материал защитного чехла, Дата изготовления термометра и марка предприятия-изготовителя.

Монтажная длина L термометра (до головки) изменяется в пределах 320 - 2000 мм, а погружаемая длина l(до стальной трубки) - в пределах 200 - 500 мм. Термометры небольшой монтажной длины имеют наружный диаметр защитного чехла 8, а большой - 12 мм. Наружный диаметр стальной трубки соответственно равен 12 и 20 мм. Инерционность термометра составляет 40 с. Термометр выпускается без штуцера.

Термометр типа ТПР-0555 имеет те же устройство, размеры и инерционность, что и термометр типа ТПП-0555.

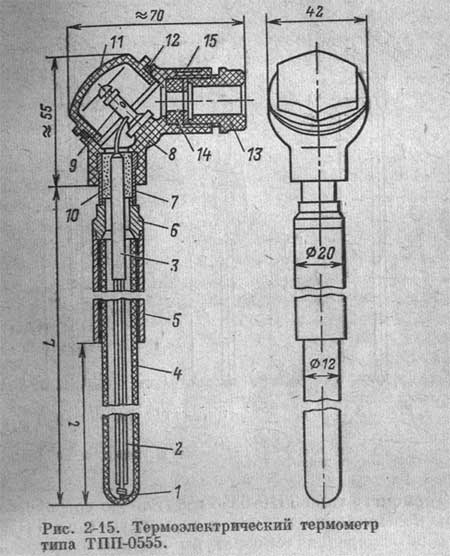

Для измерения температуры жидкости, газа и пара применяются одинарные и двойные виброустойчивые термоэлектрические термометры типов ТХА-0515 и ТХК-0515, выпускаемые в трех исполнениях - без штуцера (рис. 2-16, а), с подвижным штуцером (рис. 2-16, б) и с неподвижным штуцером (рис. 2-16, в).

Защитный чехол 1 термометров имеет наружный диаметр 10 мм. Для первого термометра он изготовляется из стали 0X13, Х18Н10Т или 0Х20Н14С2 и для второго - из стали 0X13 или 0Х20Н14С2. Термоэлектроды термометров изолированы двухканальными фарфоровыми бусами 2, а рабочий конец - фарфоровым колпачком 3. Термометры снабжены водозащищенной бакелитовой головкой 4. Для термометров с подвижным штуцером допускаемое условное давление среды составляет 0,4 МПа, а с неподвижным штуцером и без него - 6 4 МПа. При установке термометров с неподвижным штуцером в защитной гильзе допускаемое условное давление среды равно 25 или 50 МПа. 1 ( 1 Конец защитного чехла термометра, предназначенного для установки в защитной гильзе на условное давление 50 МПа, имеет ва длине 60 мм наружный диаметр 8,4 мм. ). Монтажная длина L термометров изменяется в пределах 120 - 2000 мм, причем для термометров со штуцером она ограничивается его положением на чехле. Инерционность термометра составляет 10 - 40 с, а в защитной гильзе – 40 -120 с.

При установке термометра без защитной гильзы допускаемая скорость измеряемой среды равна для воды 15 и пара 25 м/с. При наличии защитной гильзы на условное давление 25 или 50 МПа допускаемая скорость для термометра типа ТХА-0515 составляет для воды 20 и для пара 40 м/с, а для термометра типа ТХК-0515 - для воды и пара при давлении 25 МПа соответственно 20 и 40 и при давлении 50 МПа - 100 и 120 м/с.

Для измерения температуры жидкости и газа применяются также термоэлектрические термометры типов TXA-VIII и TXK-VIII с неподвижным штуцером и монтажной длиной 160 -1250 мм, рассчитанные на условное давление 4 МПа, и типов TXA-XIII и ТХК-ХШ без штуцера с монтажной длиной 500 - 3200 мм, предназначенные для работы при атмосферном давлении. Защитный чехол наруяшым диаметром 21 мм изготовляется для термометров типа ТХА из стали Х18Н10Т или Х25Т, а для термометров типа ТХК - из стали 20 или Х18Н10Т. Термоэлектроды термометров изолированы фарфоровыми бусами. Рабочий конец термометров помещен в фарфоровый колпачок. Термометры снабжены алюминиевой головкой с размерами 90x49x75 мм. Инерционность термометров 3,5 мин.

Измерение температуры газовых сред в лабораторных условиях при атмосферном давлении, поверка промышленных термоэлектрических термометров и пр. производятся лабораторными термометрами типов ТПП-1378 и ТПР-1378 (рис. 2-17, а)

с диаметром термоэлектродов 0,3 или 0,5 мм и общей длиной 120 - 3200 (для диаметра 0,3 мм) и 1000 - 3200 мм (для диаметра 0,5 мм). Термометры выпускаются без защитного чехла и головки. Термоэлектроды изолированы двухканальными фарфоровыми бусами наружным диаметром 2,5 мм. Рабочий конец термометров не изолирован. Выводные концы термоэлектродов имеют длину 20 - 50 мм. Инерционность термометров не нормирована.

Для стационарного измерения температуры наружных металлических поверхностей служит поверхностный термоэлектрический термометр типа ТХКП-XVIII (рис. 2-17, б) монтажной длиной 100мм. Рабочий конец его расположен в плоской части защитного чехла из стали 0X13.При установке эта часть чехла прижимается к нагретой поверхности и покрывается теплоизоляцией. Термометр не имеет головки и выпускается с удлиняющим проводом длиной 2 м. Инерционность термометра 40 с.

Измерение температуры труб пароперегревателей и экранов котлов производится поверхностными термометрами типов ТХАП-15М и ТХКП-15М без защитных чехлов. Термометры имеют головку со штуцером для крепления. Термоэлектроды термометров длиной каждый 15 м не изолированы. Инерционность термометров не нормирована. 1 (1 Кроме указанных изготовляются термоэлектрические термометры типов: для газа - ТХА-151 и ТХК-151 (при атмосферном давлении) и ТХА-280М (до 16 МПа), для жидкости и газа - ТХА-0806 и ТХК-0806 (до 0,25 и 4 МПа), для наружной поверхности труб ТХК-834, а также и другие типы термометров.)

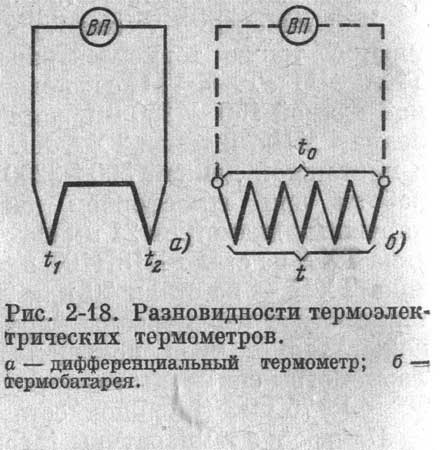

Измерение разности температур между двумя точками осуществляется дифференциальным термоэлектрическим термометром ( рис. 2-18 а) у которого свободный конец является вторым рабочим концом.

Для точного измерения небольших температур находит применение термобатарея (рис. 2-18, б),представляющая собой ряд последовательно соединенных однотипных термометров, рабочие концы которых помещаются в зону измеряемой температуры, а свободные имеют одинаковую постоянную температуру. Результирующая термо - э. д с. термобатареи возрастает пропорционально числу включенных термометров, что приводит к уменьшению погрешности отсчета показаний. Применяются также и дифференциальные термобатареи.

С помощью последовательного соединения однотипных термоэлектрических термометров можно легко определить среднюю температуру контролируемой среды, если их рабочие концы расположены в различных местах измерений. В этом случае полученную суммарную термо - э. д. с. следует разделить на количество установленных термометров.